طلبته بصمته الكبرى في كل مؤسسة عمل بها، فقد تعلم منهم أكثر مما تعلموا منه

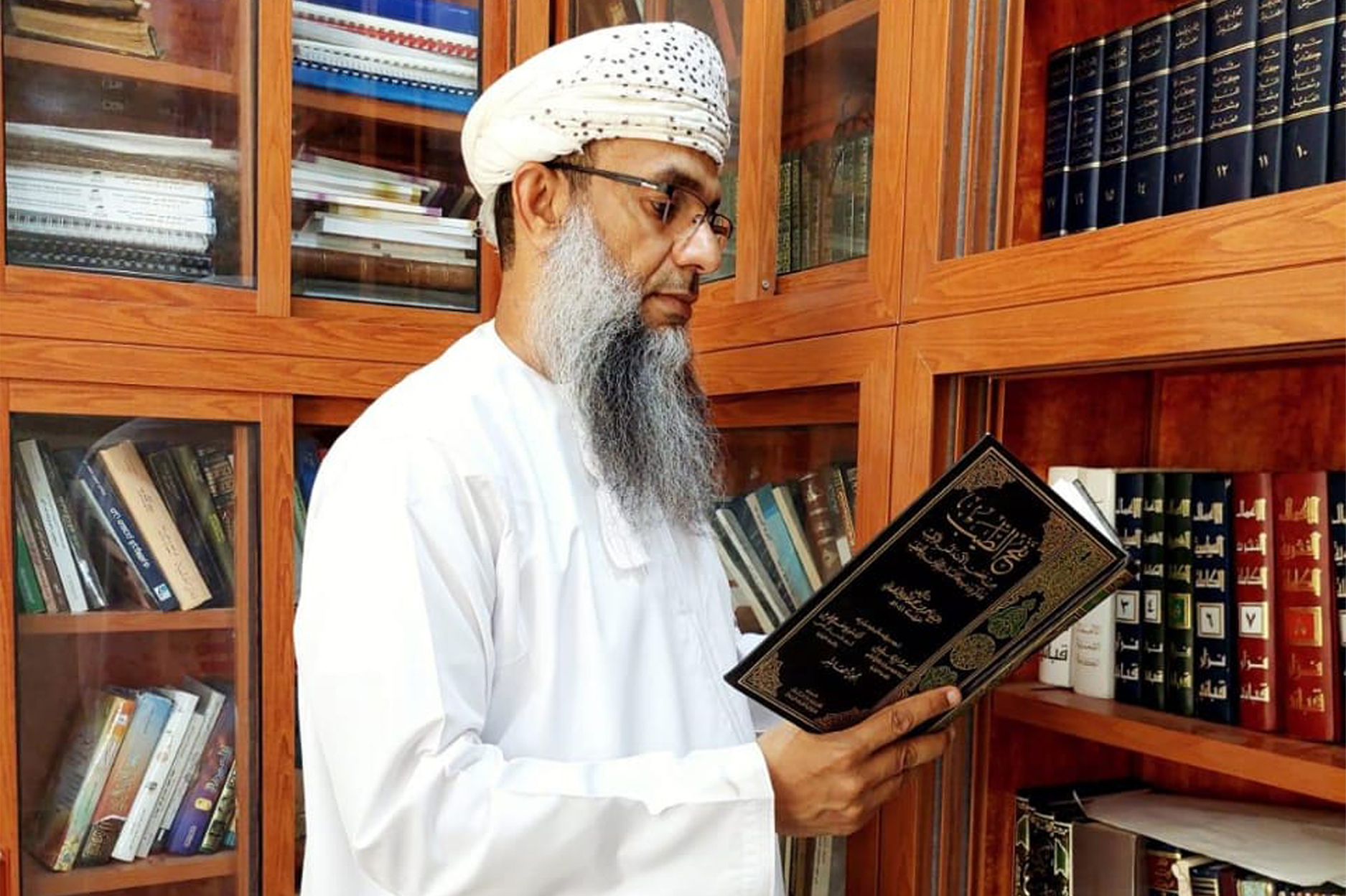

(1).jpg) الدكتور عيسى بن سعيد بن عيسى الحوقاني. ولد يوم عرفة التاسع من ذي الحجة عام 1396هـ في حارة العقر بولاية نزوى، ونشأ في أسرة بسيطة تسكن (حارة العقر) شتاء، وتنتقل إلى (الغنتق) في موسم القيظ، يقول: "كان لي الحظ أن يكون أبي ـ حفظه الله ـ معلمًا متمكنا في العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربيّة، يحب الشعر وينظمه وينشده بصوت جميل، فكان لهذا أثر كبير في توجهاتي لاحقا".

الدكتور عيسى بن سعيد بن عيسى الحوقاني. ولد يوم عرفة التاسع من ذي الحجة عام 1396هـ في حارة العقر بولاية نزوى، ونشأ في أسرة بسيطة تسكن (حارة العقر) شتاء، وتنتقل إلى (الغنتق) في موسم القيظ، يقول: "كان لي الحظ أن يكون أبي ـ حفظه الله ـ معلمًا متمكنا في العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربيّة، يحب الشعر وينظمه وينشده بصوت جميل، فكان لهذا أثر كبير في توجهاتي لاحقا".

أما عن المجتمع الذي عايشه في طفولته، فيقول: "هو مجتمع الجد والنشاط، فالكل يعمل، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، خاصة أننا أصحاب نخيل، فلا يوجد من يترفع عن العمل، ومع ذلك فهو مجتمع مثقف بكل المقاييس، فأغلب رجال الحارة متعلمون، وأراهم يقرؤون القرآن الكريم بعد الصلاة، وأرى غلب تجار سوق نزوى يمسكون الكتب ويقرؤون استثمارا للوقت، فلم يكن السوق مزدحما، فعند دخول ممرات السوق الغربي (سوق البز) أسمع صوت الشيخ التاجر سيف بن سعود الفرقاني ـ رحمه الله ـ يصدح بمعلقة من المعلقات العشر، أو بقصائد ابن الفارض وغيره من الشعراء، أما دكان شيخنا

العلامة يحيى بن أحمد الكندي ـ رحمه الله ـ فهو مجلس إفتاء يقصده الناس من كل مكان، هذا هو المجتمع الذي عرفته في طفولتي".

نشأ ضيف شخصية عدد "إشراقة" وهو يرى حلقة أبيه ـ حفظه الله ـ عامرة بطلبة العلم في المسجد، وزواره في المنزل يتناقشون في المسائل الفقهية واللغويّة. لنقرأ له مزيدا من الآراء في محاور مهمة ناقشناه فيه.

ماذا عن مساركم التعليمي؟ كيف كان طريقه من المدرسة إلى الجامعة وصولا إلى الدراسات العليا؟

المسار العلمي لا يختلف عمّا هو مألوف في مجتمعنا، فمثل أبناء جيلي نتعلم في مدارس القرآن الكريم، ونستمر في الذهاب إلى مدرسة القرآن الكريم مساء والمدرسة النظاميّة صباحًا، إلى أن ختمنا القرآن الكريم، ثم نتعلم المولد النبوي المعروف بالبرزنجي، ثم كتاب تلقين الصبيان، هذا منهج مألوف في مدارس مدينة نزوى.

وفي المرحلة الإعدادية بدأ المسار المختلف من خلال عناية أبي ـ حفظه الله ـ فقد خصص لنا وقتا للقراءة أمامه، وكانت قراءة موجهة في المرحلة الأولى؛ إذ يختار لنا الكتب بنفسه، بداية من كتب العقيدة والفقه والنحو والبلاغة، فنقرأ أمامه وهو يشرح لنا، وكانت عنايته كبيرة بتصويب ضبط القراءة من طريق طلب الإعادة لنركز في الجانب النحوي، ثم أتاح لنا في المرحلة الثانية اختيار ما نرغب في قراءته، ولكن بقيت القراءة أمامه، يشرح ويصوّب، ولا يعترض على اختياراتي على الرغم من أنها كانت في كتب التاريخ ودواوين شعر.

أما التعليم النظامي فاستمر حسب التسلسل المعروف؛ فحصلت على بكالوريوس التربية تخصص اللغة العربية، وعملت في مهنة التدريس، ثم نلت الماجستير في اللغة العربية وآدابها تخصص النقد الأدبي وكانت الرسالة بعنوان: (التناص في شعر نزار قباني) والمفارقة أن أبي ـ حفظه الله ـ لا يعرف الشاعر نزار قباني من قبل، ومع هذا أصرّ أن أقرأ عليه أشعار نزار، فكنت أنتقي له العمودي منها.

وبعد ذلك نلت منحة دراسيّة من جامعة السلطان قابوس فحصلت على دكتوراة الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، وكانت الأطروحة بعنوان: (إشكاليّات التأريخ للأدب العربي ـ دراسة نقدية في فلسفة تاريخ الأدب).

أطلعنا على تكوينكم البحثي والأكاديمي واهتماماتكم بهذين المجالين ونشاطاتكم فيهما؟

إن كان هناك ما يستحق أن يسمى تكوينا بحثيا وأكاديميا فلا يمكنني نسبته إلى التعليم النظامي فحسب، فقد كان للتعليم غير النظامي دور كبير كذلك، وفي مسيرة  التعليم الأكاديمي أفدت كثيرا من المدرسة التونسيّة في مجال البحث وخاصة في استنطاق النصوص وتوخي الموضوعيّة، فقد كان لي الحظ الأوفر في أن يكون تكويني البحثيّ على يد أستاذين فذين هما أ.د الهادي الجطلاوي في مرحلة الماجستير، وأ.د محمد الهادي الطرابلسي في مرحلة الدكتوراة.

التعليم الأكاديمي أفدت كثيرا من المدرسة التونسيّة في مجال البحث وخاصة في استنطاق النصوص وتوخي الموضوعيّة، فقد كان لي الحظ الأوفر في أن يكون تكويني البحثيّ على يد أستاذين فذين هما أ.د الهادي الجطلاوي في مرحلة الماجستير، وأ.د محمد الهادي الطرابلسي في مرحلة الدكتوراة.

أما النشاطات البحثيّة فغالبا ما أعتني بالكتابة في نقد النقد، ولي بحوث متنوعة في الأدب العربي عموما، دون أن أغفل العناية بالأدب العماني بمجاليه الشعر والنثر، وهذه البحوث منشورة في مجالات علمية محكمة حرصت فيها على التنوع فمنها مجلات عمانية ومنها عربية، ومنها آسيوية، ومنها أوروبية. ولي مقالات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية أنتظر صدورها قريبا.

وبالإضافة إلى النشر العلمي أشارك ـ قدر المستطاع ـ في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وعلى الرغم من كثرة هذه المشاركات فلست مقتنعا بأهميّتها العلمية، فأغلب بحوث المؤتمرات تلقى في عشر دقائق ثم لا ترى النور بعد ذلك.

استرجع معنا أبرز بصماتكم وذكرياتكم التي حققتموها في جامعة نزوى طوال الأعوام الماضية؟

لكل مؤسسة عملت بها ذكرى طيبة؛ سواء أكان عملا كليّا أم جزئيّا، بداية من وزارة التربية والتعليم ثم جامعة نزوى وجامعة السلطان قابوس ثم جامعة الشرقية، أشعر بالانتماء إلى كل هذه المؤسسات، ولكل مؤسسة مرحلتها الخاصة بها.

البصمة الكبرى التي أرجو أن تبقى في كل مؤسسة عملت بها هم الطلبة الذي شرفت بتدريسهم، فقد تعلمت منهم أكثر مما تعلموا مني، وأسعد كثيرا برؤيتهم في مواقع عملهم.

وبما أنك خصصت سؤالك عن جامعة نزوى فيمكنني القول إنني في مرحلة ما كنت في لجنة الدراسات العليا، وكرست جهدي في خدمة الطلبة، وفي تطبيق الأعراف الأكاديمية في الإجراءات وفي المناقشات، وأرجو أن يستمر تطبيق هذه الأعراف.

وإذا كان هناك ما يستحق أن يسمى بصمات فهي رسائل الماجستير التي أشرفت عليها، وأدّعي أنها نوعية في موضوعاتها، فأغلبها نال شرف النشر من المؤسسات المستقلة، مثل: الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، والنادي الثقافي، وفي هذا المقام أرجو أن يعتني القسم بالجدة والطرافة في موضوعات رسائل طلبة الدراسات العليا، والبعد عن التكرار والقوالب الجاهزة.

ومما يمكن أن يعد بصمة كذلك تلك البحوث العلمية المنشورة في المجلات الدولية المحكمة باسم جامعة نزوى، إضافة إلى ذلك البحث العلمي الممول من مجلس البحث العلمي، وهو البحث الأول الذي يحصل على هذا النوع من التمويل في قسم اللغة العربية.

أين يجد القارئ أبرز الإنجازات التي حققتها في حياتك العلمية والعملية؟

البحوث متوفرة عبر الشبكة العنكبوتية، فالعصر يتطلب ذلك، فكتاب (التناص في شعر نزار قباني) منشور في مواقع كثيرة، وكتاب (إشكاليّات تأريخ الأدب العربي) متاح من (مركز دراسات الوحدة العربية) والبحوث العلمية المحكمة متاحة في مواقع المجلات التي نشرتها.

ما رسالتك التي تستعين بها في سبيل العلم والعمل؟

(كن كالماء الجاري ولا تكن كالماء الراكد)، فالأصل أن يعرف الإنسان نقاط قوته وضعفه، فيعزز الأولى، ويحاول معالجة الأخرى، ولا أدعي أنني نجحت في ذلك، ولا يعني أن الأمر واحد عند الجميع، فما يكون نقطة قوة عندك قد يكون نقطة ضعف عند غيرك والعكس صحيح.

ما توجيهكم لنقل طلبة العلم نقلة نوعية كبيرة في مختلف التخصصات؛ وذلك في ظل الانفجار المعرفي والتدفق المعلوماتي الهائل، إذ يعد ذلك سلاحا ذا حدين؟.jpg)

أنا أحوج إلى التوجيه، فلا أزال طالب علم، وسأبقى طالب علم ما حييت، وعلى طالب العلم أن يستفيد من كل مصادر المعرفة، فالتدفّق المعلوماتي يوسّع الأفق، ويمنح طالب العلم سعة للانتقاء والاختيار، وينمي عنده التفكير النقدي، لأنّ الاختيار ضرب من ضروب النقد، وتسليم الإنسان بالمعارف التي يتلقاها يعطل العقل ويشل التفكير، فعلى طالب العلم تجاوز مرحلة التسليم إلى مرحلة الفحص والتدقيق وسبر الأغوار ليختار منها كلّ نافع ومفيد.

أما طالب اللغة العربيّة وآدابها فعليه أن يحذر من الانغلاق التام على التراث القديم، ويحذر كذلك من الانفتاح التام على الحديث، وعليه الموازنة بينهما؛ لأن المنغلق على القديم يتزمّت في الانتصار له دون حجة ولا برهان، والمنفتح على الحديث ينبهر به وينتصر له دون وعي بما هو موجود في تراثه.

وأرغب في هذا السياق أن أأكد ما أقوله دائما لطلاب الدراسات العليا: (بحثك مثل الجواز) فالجواز الضعيف لا يسمح لك بالسفر إلا إلى بعض الدول المحيطة، والجواز القوي يطوف بك العالم، فاختر لبحثك موضوعا فريدا يتسم بالجدة والطرافة، يعبر بك العالم ولا يتقوقع على أحد رفوف مكتبة الجامعة.